L’humidité est un problème récurrent dans de nombreux bâtiments, pouvant causer des dommages structurels importants et affecter la santé des occupants. Identifier et traiter efficacement les dégâts dus à l’humidité est essentiel pour préserver l’intégrité des constructions et garantir un environnement de vie sain. Cette problématique concerne aussi bien les propriétaires que les professionnels du bâtiment, nécessitant une approche méthodique et des connaissances spécifiques pour y faire face.

Diagnostic des dégâts causés par l’humidité dans les bâtiments

Le diagnostic des dégâts causés par l’humidité est une étape cruciale pour mettre en place un traitement adapté. Il requiert une observation minutieuse et l’utilisation d’outils spécifiques pour évaluer l’étendue et la nature des problèmes. Une détection précoce permet souvent d’éviter des réparations coûteuses et de préserver la valeur du bien immobilier.

Détection visuelle : efflorescences, cloques et moisissures

La première étape du diagnostic consiste en une inspection visuelle approfondie. Les signes révélateurs d’humidité comprennent les efflorescences (dépôts de sels minéraux blancs sur les surfaces), les cloques dans la peinture ou le papier peint, et la présence de moisissures. Ces indices visuels sont souvent les premiers alertes d’un problème d’humidité sous-jacent.

Les efflorescences se manifestent généralement sur les murs en briques ou en béton, indiquant une migration de l’eau à travers les matériaux. Les cloques, quant à elles, sont le résultat de l’accumulation d’humidité sous les revêtements, provoquant leur décollement. Enfin, les moisissures, reconnaissables à leur aspect tacheté et leur odeur caractéristique, prolifèrent dans les environnements humides et mal ventilés.

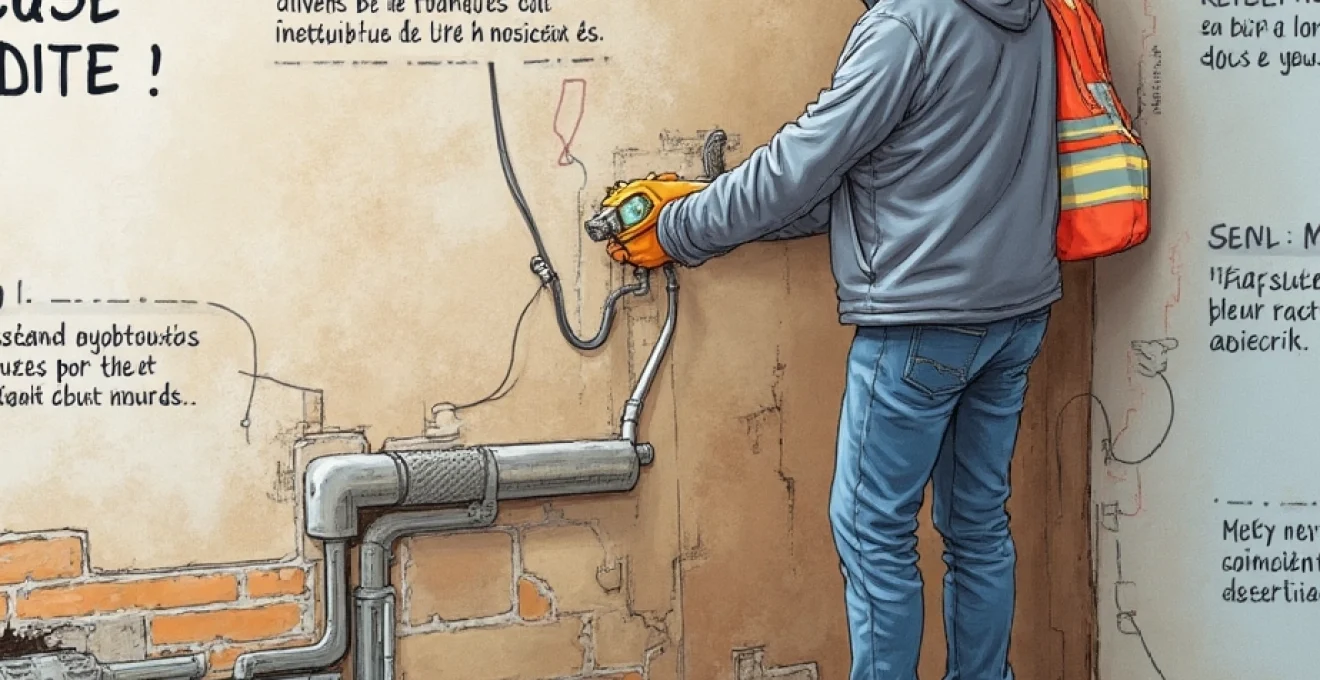

Utilisation d’hygromètres et de caméras thermiques

Pour une évaluation plus précise, les professionnels ont recours à des outils spécialisés. Les hygromètres permettent de mesurer le taux d’humidité dans l’air et dans les matériaux, fournissant des données quantitatives sur l’ampleur du problème. Un taux d’humidité supérieur à 70% dans l’air ou à 16% dans les matériaux est généralement considéré comme problématique.

Les caméras thermiques, quant à elles, révèlent les différences de température sur les surfaces, mettant en évidence les zones d’infiltration d’eau ou de condensation. Ces outils sont particulièrement utiles pour détecter des problèmes d’humidité non visibles à l’œil nu, comme des fuites cachées derrière les murs ou sous les planchers.

Analyse des matériaux par prélèvement et test en laboratoire

Dans certains cas, une analyse plus approfondie des matériaux est nécessaire. Des échantillons de plâtre, de bois ou de béton peuvent être prélevés et envoyés en laboratoire pour déterminer précisément leur teneur en humidité et identifier la présence éventuelle de contaminants biologiques. Cette méthode est particulièrement pertinente pour évaluer l’étendue des dégâts dans les structures anciennes ou lorsque les signes visuels sont ambigus.

Évaluation de la qualité de l’air intérieur

L’humidité excessive affecte non seulement les structures mais aussi la qualité de l’air intérieur. Une évaluation de la qualité de l’air peut révéler la présence de spores de moisissures en suspension, de composés organiques volatils (COV) liés à la dégradation des matériaux, ou d’autres polluants favorisés par l’humidité. Cette analyse est cruciale pour comprendre l’impact potentiel sur la santé des occupants et définir les mesures d’assainissement nécessaires.

Sources principales d’humidité et mécanismes d’infiltration

Comprendre les sources d’humidité et les mécanismes d’infiltration est essentiel pour traiter efficacement les problèmes et prévenir leur réapparition. L’humidité dans les bâtiments peut provenir de multiples origines, chacune nécessitant une approche de traitement spécifique.

Remontées capillaires dans les murs anciens

Les remontées capillaires sont un problème fréquent dans les bâtiments anciens, particulièrement ceux construits avant l’introduction systématique de barrières étanches dans les fondations. Ce phénomène se produit lorsque l’eau du sol remonte dans les murs par capillarité, à travers les pores des matériaux de construction. Les signes caractéristiques incluent des traces d’humidité au bas des murs, souvent accompagnées d’efflorescences salines.

Ce type d’humidité peut s’élever jusqu’à plusieurs mètres de hauteur dans les cas les plus sévères, affectant non seulement l’aspect esthétique des murs mais aussi leur intégrité structurelle. Les remontées capillaires sont particulièrement problématiques car elles apportent avec elles des sels minéraux dissous qui, en cristallisant, peuvent endommager les matériaux de construction.

Infiltrations par toiture et façades défectueuses

Les infiltrations d’eau par la toiture ou les façades sont une autre source majeure d’humidité dans les bâtiments. Elles peuvent résulter de diverses défaillances : tuiles cassées ou mal positionnées, fissures dans les murs extérieurs, joints de fenêtres défectueux, ou problèmes au niveau des gouttières et des descentes d’eau pluviale.

Ces infiltrations sont souvent plus insidieuses que les remontées capillaires car elles peuvent se produire de manière intermittente, en fonction des conditions météorologiques. Les signes typiques incluent des taches d’humidité sur les plafonds ou les murs, souvent accompagnées de moisissures. Dans les cas graves, elles peuvent conduire à la détérioration des charpentes et des structures porteuses du bâtiment.

Condensation due à une mauvaise ventilation

La condensation est une source d’humidité souvent sous-estimée mais très répandue, en particulier dans les logements modernes bien isolés mais mal ventilés. Elle se produit lorsque l’air chaud et humide entre en contact avec des surfaces froides, comme les vitres ou les murs extérieurs en hiver. Une ventilation insuffisante empêche l’évacuation de cette humidité, conduisant à son accumulation.

Les signes de condensation excessive incluent la présence de buée sur les fenêtres, des traces d’eau sur les rebords de fenêtre, et le développement de moisissures dans les coins des pièces ou derrière les meubles. Ce problème est particulièrement fréquent dans les pièces à forte production d’humidité comme les salles de bains et les cuisines.

Fuites des réseaux d’eau et d’assainissement

Les fuites dans les réseaux d’eau et d’assainissement constituent une source d’humidité potentiellement grave et souvent difficile à détecter. Elles peuvent provenir de canalisations endommagées, de joints défectueux, ou de problèmes au niveau des appareils sanitaires. Ces fuites peuvent rester cachées pendant longtemps, causant des dégâts importants avant d’être détectées.

Les signes révélateurs incluent des taches d’humidité inexpliquées sur les murs ou les plafonds, une augmentation inexpliquée de la consommation d’eau, ou des odeurs de moisi persistantes. Dans les cas les plus graves, ces fuites peuvent affecter les fondations du bâtiment ou créer des cavités dans le sol, menaçant la stabilité de la structure.

Techniques de traitement selon le type de dégât

Une fois le diagnostic établi et la source d’humidité identifiée, il est crucial de mettre en œuvre des techniques de traitement adaptées. Chaque type de dégât nécessite une approche spécifique pour assurer une résolution efficace et durable du problème.

Injection de produits hydrofuges contre les remontées capillaires

Pour lutter contre les remontées capillaires, l’injection de produits hydrofuges dans les murs est une technique éprouvée. Ce procédé consiste à créer une barrière étanche horizontale dans la maçonnerie pour bloquer l’ascension de l’eau. Des trous sont forés à intervalles réguliers à la base du mur, puis un produit hydrofuge (généralement à base de silicone ou de résines) est injecté sous pression.

Cette méthode présente l’avantage de pouvoir être réalisée sans travaux de démolition importants. L’efficacité du traitement dépend de la nature des murs et de la qualité du produit utilisé. Il est important de noter que cette technique traite le symptôme mais pas nécessairement la cause sous-jacente de l’humidité du sol.

Assèchement des murs par électro-osmose inverse

L’électro-osmose inverse est une technique innovante pour traiter les problèmes d’humidité ascensionnelle. Elle utilise un courant électrique de faible intensité pour inverser le flux naturel de l’eau dans les capillaires des matériaux de construction. Des électrodes sont installées dans le mur et dans le sol, créant un champ électrique qui repousse l’eau vers le sol.

Cette méthode est particulièrement adaptée aux bâtiments historiques ou aux structures où des interventions invasives sont à éviter. Elle ne nécessite pas de produits chimiques et peut être efficace sur de grandes surfaces. Cependant, son efficacité peut varier en fonction de la composition des murs et des conditions du sol.

Pose de drains périphériques et barrières étanches

Pour les problèmes d’humidité provenant du sol, la pose de drains périphériques et de barrières étanches est souvent nécessaire. Cette approche implique l’excavation autour des fondations du bâtiment pour installer un système de drainage qui collecte et évacue l’eau du sol. Une membrane étanche est également appliquée sur les murs extérieurs de la fondation pour empêcher l’infiltration d’eau.

Cette solution est particulièrement efficace pour les bâtiments situés dans des zones à forte humidité du sol ou sujets aux inondations. Bien que coûteuse et invasive, elle offre une protection durable contre l’humidité ascendante et les infiltrations latérales.

Traitement fongicide et assainissement des surfaces contaminées

Lorsque des moisissures se sont développées suite à l’humidité, un traitement fongicide et un assainissement des surfaces sont nécessaires. Ce processus comprend plusieurs étapes : nettoyage mécanique pour éliminer les moisissures visibles, application d’un produit fongicide pour tuer les spores restantes, et enfin, traitement des surfaces avec des produits spéciaux pour prévenir la réapparition des moisissures.

Il est crucial de traiter non seulement les surfaces visiblement affectées mais aussi les zones environnantes, car les spores de moisissures peuvent se propager facilement. Dans les cas sévères, il peut être nécessaire de remplacer complètement les matériaux contaminés, en particulier les matériaux poreux comme le plâtre ou le bois.

Prévention et solutions durables contre l’humidité

La prévention des problèmes d’humidité est tout aussi importante que leur traitement. Mettre en place des solutions durables permet de protéger le bâtiment à long terme et d’éviter la récurrence des problèmes. Ces mesures préventives s’articulent autour de plusieurs axes, allant de l’amélioration de la ventilation à l’utilisation de matériaux adaptés.

Amélioration de la ventilation et installation de VMC

Une ventilation adéquate est essentielle pour prévenir l’accumulation d’humidité dans un bâtiment. L’installation d’un système de Ventilation Mécanique Contrôlée (VMC) est souvent la solution la plus efficace, en particulier dans les logements modernes. Une VMC assure un renouvellement constant de l’air, évacuant l’humidité et les polluants tout en maintenant une qualité d’air intérieur optimale.

Il existe différents types de VMC, adaptés à diverses configurations de bâtiments. La VMC simple flux extrait l’air vicié des pièces humides (cuisine, salle de bain, WC), tandis que la VMC double flux permet également de préchauffer l’air entrant, offrant une meilleure efficacité énergétique. Pour les bâtiments anciens, des solutions de ventilation naturelle assistée peuvent être envisagées, combinant des entrées d’air et des extracteurs.

Isolation thermique performante des parois

Une isolation thermique efficace joue un rôle crucial dans la prévention des problèmes d’humidité. Elle permet de maintenir une température homogène dans le bâtiment, réduisant ainsi les risques de condensation sur les surfaces froides. L’isolation doit être conçue pour éviter les ponts thermiques, ces zones de faiblesse où la chaleur s’échappe plus facilement et où l’humidité peut se condenser.

Le choix des matériaux isolants est important. Des isolants comme la laine minérale ou la ouate de cellulose offrent de bonnes performances thermiques tout en permettant une certaine perméabilité à la vapeur d’eau, favorisant la régulation naturelle de l’humidité. Pour les murs extérieurs, une isolation par l’extérieur peut être particulièrement efficace, protégeant la structure du bâtiment des variations de température et d’humidité.

Entretien régulier des gouttières et descentes d’eau

L’entretien des systèmes d’évacuation des eaux pluviales est souvent négligé mais s’avère crucial pour prévenir les infiltrations d’eau. Des gouttières et des descentes d’eau en bon état assurent une évacuation efficace de l’eau de pluie loin des fondations du bâtiment. Un nettoyage régulier pour éliminer les feuilles et les débris, ainsi qu’une vérification de l’étanchéité des joints, sont essentiels.

Il est également important de s’assurer que l’eau est

correctement évacuée loin du bâtiment. Un drainage efficace autour de la maison, avec une pente appropriée du terrain, aide à diriger l’eau de pluie et de ruissellement loin des fondations. Dans certains cas, l’installation de puisards ou de systèmes de drainage souterrain peut être nécessaire pour gérer l’excès d’eau dans les sols particulièrement humides.

Utilisation de revêtements et peintures respirants

Le choix des revêtements et des peintures joue un rôle important dans la gestion de l’humidité dans un bâtiment. Les revêtements dits « respirants » permettent à l’humidité de traverser les murs sans s’y accumuler, favorisant ainsi un équilibre naturel. Ces matériaux sont particulièrement importants pour les bâtiments anciens, dont les murs ont été conçus pour permettre un certain niveau de circulation de l’air et de l’humidité.

Les peintures microporeuses, par exemple, laissent passer la vapeur d’eau tout en restant imperméables à l’eau liquide. De même, les enduits à la chaux sont très appréciés pour leur capacité à réguler l’humidité. Pour les sols, l’utilisation de carrelages ou de revêtements perméables dans les zones sujettes à l’humidité peut contribuer à prévenir les problèmes. Il est important de noter que l’utilisation de matériaux imperméables sur des murs humides peut aggraver le problème en empêchant l’évaporation naturelle de l’humidité.

Réglementation et normes liées à l’humidité dans l’habitat

La gestion de l’humidité dans l’habitat est encadrée par diverses réglementations et normes visant à garantir la qualité et la sécurité des constructions. Ces règles évoluent régulièrement pour s’adapter aux nouvelles connaissances et aux enjeux environnementaux actuels.

DTU 20.1 pour l’étanchéité des ouvrages enterrés

Le Document Technique Unifié (DTU) 20.1 est une norme française qui définit les règles de l’art pour la conception et la réalisation des ouvrages en maçonnerie de petits éléments. Il inclut des prescriptions spécifiques pour l’étanchéité des parties enterrées des bâtiments, cruciales pour prévenir les problèmes d’humidité. Ce document détaille les techniques de mise en œuvre des barrières d’étanchéité, les matériaux à utiliser et les précautions à prendre lors de la construction.

Le DTU 20.1 aborde notamment la question des remontées capillaires, en préconisant l’installation de coupures de capillarité efficaces. Il définit également les critères de choix des matériaux d’étanchéité en fonction de la nature du sol et de la pression hydrostatique. Son respect est essentiel pour garantir la durabilité des constructions et prévenir les problèmes d’humidité à long terme.

Loi carrez et obligation de diagnostic humidité

Bien que la loi Carrez, qui régit le mesurage des surfaces habitables lors des transactions immobilières, ne traite pas directement de l’humidité, elle a des implications indirectes sur la question. En effet, lors de la vente d’un bien immobilier, le vendeur est tenu de fournir un certain nombre de diagnostics, dont certains peuvent révéler des problèmes d’humidité.

Parmi ces diagnostics, l’état parasitaire, qui inclut la recherche de mérule (un champignon lignivore favorisé par l’humidité), est obligatoire dans certaines régions. De plus, bien qu’il n’existe pas d’obligation légale spécifique pour un « diagnostic humidité », la présence de problèmes d’humidité importants peut être considérée comme un vice caché si elle n’est pas mentionnée lors de la vente. Il est donc dans l’intérêt du vendeur de signaler tout problème d’humidité connu, et dans celui de l’acheteur de faire réaliser un diagnostic complet incluant la recherche de traces d’humidité.

Normes RT 2012 et RE 2020 sur la gestion de l’humidité

La Réglementation Thermique 2012 (RT 2012) et la Réglementation Environnementale 2020 (RE 2020) qui lui succède, bien que principalement axées sur la performance énergétique des bâtiments, ont des implications importantes sur la gestion de l’humidité. Ces réglementations imposent des critères stricts en matière d’isolation et d’étanchéité à l’air des bâtiments, ce qui peut avoir des conséquences sur la gestion de l’humidité intérieure.

La RE 2020, en particulier, met l’accent sur le confort d’été et la qualité de l’air intérieur, deux aspects étroitement liés à la gestion de l’humidité. Elle encourage l’utilisation de systèmes de ventilation performants et de matériaux permettant une régulation naturelle de l’humidité. Ces normes visent à créer des bâtiments plus sains et plus confortables, tout en réduisant leur impact environnemental. Cependant, elles nécessitent une approche globale et intégrée de la conception du bâtiment pour éviter que les efforts d’économie d’énergie ne se fassent au détriment de la gestion de l’humidité.